<2021年6月の記事を刷新しました>

スモールマウスバス。かつては桧原湖と野尻湖にしか生息しなかった虎柄のブラックバスの1種。関係省庁の公開資料を見ると、とにかくこの20年、生息域を急速に拡大してます。繁殖の是非はありますがここでは論じず。簡単にいうとですね・・・ポケモンの色違い的なロマンがあるわけです。赤色のギャラドスの見つけた時の感動って言うんすかね?

「俺も釣りてぇよ、スモール」なわけで。

前述の湖を除くと、各地の川で釣れるわけですよ。だから釣り人の通称は「川スモール」。

ラージマウスよりも同じサイズでも引きが強いその釣り味。前述の金で虎柄の魚体、川スモールの魅力に囚われたアングラーも少なくないはずです。

僕も、小学生の頃に桧原湖でまぐれでスモールを釣って以来、バス釣りをしているからには定期的にスモールが釣りたくなります。

このブログを始めてから、毎年桧原湖にスモール釣りに行ったり、僕も2021年から細々と研究をしてきました。昨年から少しずつスモール釣りの頻度を増やし、24~25年は具体的な釣果も出てきました。

実体験を伴ってきたので、改めて川スモールの研究成果をまとめたいと思います。

<左がスモール・右がラージ>

ラージマウスバスとは全く別の魚と心得よ:いつもの釣り方ではラージマウスしか釣れない!

スモールマウスバスはブラックバスの一種のようにカテゴリされてますね。でも、僕の考えは完全に変わりました。

◆スモールマウスバスはラージマウスバスとは全く違う魚として考えた方がいい

です。これには明確な体験があります。

2023,2024の桧原湖遠征(それぞれ記事へ)、何を隠そう、この私、

「釣れた魚の90%以上がラージマウスバス」

なのであります。スモールマウスの聖地ですよ?不眠不休で4時間運転してですよ?ボート借りてもですよ?2024遠征に至っては、100%ラージでしたからね(汗)。

何が言いたいのかというと、ラージマウスの釣り方していたらスモールマウスを狙って釣ることはできないわけです。

正確には、ラージマウスの釣り方していたら、「スモールマウスは混ざる」程度になるということです。

桧原湖、茨城某河川と何度も釣行して、明確に感じました。反対に2019年に桧原湖でガイドを受けた時は100%スモールマウスしか釣れなかったのです。ということは、釣り方が違うということは明白です。

これは僕が、止水域のドシャローである印旛、霞、高滝本湖をホームに育ってきたことも関係あると思います。シャローのカバーゲームになるので、必然的にラージがいる場所を探してしまうという僕の癖。

したがって、スモールマウスは別の釣り方にシフトしないと釣れないわけです。

川スモール釣りの第一条件:流れ

一般的に言われるスモールマウスバスの居場所:流れ・冷水・クリアウォーター。そして、回遊性がラージマウスより高いという習性。要はラージマウスよりうろちょろして、目が良くて、遊泳力が高いめんどくせぇやつなわけです。

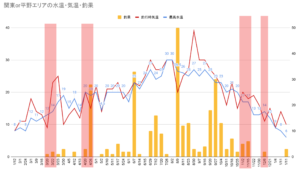

その中で、(桧原湖や野尻湖などの山間の)湖ではなく、川に住む川スモールが好むのは「流れ」です。もちろん100%流れの中、というわけではありませんが、2024年9月に某河川に通いまくって、強い流れの中で食ってきたのは、スモールだけでした。2025年春。流れの止まった川の本流部では全く反応がない中(そりゃ流れが止まれば釣れなくなりますわなw)、水の動いていた水門部だけウジャウジャと釣れたという経験もあります(ほぼ嫁に釣られきった)。

*様々なサイトで語られていますが、別に流れはなくてもスモールは釣れます。しかし、極端に語ると流れは1つのポイント選定条件・ヒントにはなるので、あえて強調して書いておきます。

止水域の風で発生した流れやゆったりとした流れではなく、ルアーを浮かべていたら、ロッドの穂先が曲がってルアーが持っていかれるような流れです。渓流ほどではないですが、千葉の平野部の川では体験することのないくらいの強さ。

経験上、

・流れの終着点の水が止まったところだとラージが釣れる(スモールは混ざる程度)

・流れの真ん中や流れの中の一部のヨレでスモールが釣れる(ラージは釣れない)

が一番多いケースでした。

これは先日のK川釣行で複数回感じたことでした。

・僕が流れの終着点で沈みカバーを見つけて、ラージを連発していた時、ず〜〜っと、より強い流れにワームを突っ込んでいたうちの嫁にだけ良型のスモールが出た

・岸際でラージがヒットした後、沖の流れに同じワームを投げたらスモールが釣れた

・一定回遊時間になると、ラージのポイントの一部でもスモールが混ざった(が小さかった)。

渓流魚に近いドリフト攻略:アップクロス+ボトムサーチ

となると、渓流魚の攻め方に似てきます。僕はココ何年も、GWやお盆休みは渓流ルアーにドハマりしているのですが、渓流釣りは川スモールがいる平野部の河川の倍以上強い流れがあります。

渓流ルアーの基本は、

・上流側(アップ・アップクロス)にルアーを投げて、

・流れよりも早くルアーにアクションをかけながら巻いたり(流れがすごい勢いなので早くまかないとルアーが流される)

・強い流れにミノーやスピナーを遠投して、流れに乗せながらルアーをアクション(ドリフト)させたり

するわけですよ。ヤマメや岩魚は流れてくる餌を待ち伏せています。流れの下や流れがあたる岩の影の深みに隠れて待ち伏せていて、食い上がってくるわけです。

これがすごいヒントになると思っています。先日のK川では、これを川のど真ん中の流れが渦巻いているようなところにキャロライナリグ投げてドリフト(流れに任せてワームを転がす)やってみたら、スモールが釣れたわけです。

余計ですが、その数分前までは、岸際のカバーで小さなラージマウスばかりがヒットしてきました。居場所が違うわけです。

攻め方をスモールマウス釣りに例え直すならば、

・上流側に投げて、ボトムをコロコロ流してくるドリフト釣り

は効果的だな、と思いました。

次回は、渓流釣りでよくやる、Dコンタクトミノーを使ったアップに投げたトゥイッチをやってみようとかなり本気で考えています(フックをバス向けに付け替えないと曲げられそうでカスタム予定)。

深みの近くでかつ硬い水中カバー

これはラージと被るかもしれませんが、傾斜状なり、ガクンと落ちているトコロなり、(流れによってor地形として)多少の深みが近くにあるところの方がバイトがあると思いました。ディープ隣接は一等地ですから、対象魚問わずそりゃそうですよね、って書いてて思いましたw

平坦なシャローで流れだけあるところだとあまり渓流魚同様に身を潜められないのでしょうかね?渓流魚でも、平坦で食っているのは10cmもないような新子。逆に岩の落ち込みにいるのは中型以上となりますからね。似てるんだろうなと推測しています。

これまたラージも同様で岸に隣接していて多少なり水深が落ちている方が回遊ルートになっているような気がしています。

そして、キャロを引っ張っていて気づいたのが、流れが出ているところに岩だったり、沈んでいる流木だったり、硬いカバー・ハードボトムがあるところって結構ゲキアツポイントと感じました。ボトムが土でも、硬いものにあたる流れの近くだと、フィーディングタイムに釣れる印象です・・・書きながら、これラージと同じか、とも思いつつ。

僕は新場所ではキャロで地形を探ることが多いのですが、シンカーが「コリコリ」っとするところはバイトが多めです。慣れてくるとノーシンカーでもその感覚がわかります。

第二条件:「放置」。電話中にヒットした経験。

渓流同様、ドリフト中は、ラインを適度に緩めつつ絶好ポイントに自然にアプローチして口を使わせます。しかし、コロコロさせろ!とは矛盾するようなことあります。

これも、スモールでよく言われるんですが、「ワームを余計に動かすな、放置せよ」。

僕はこの格言を経験しました。かつての江戸川の釣り方・ヒットシーンに合致したんです。センコーを投げていて、ズルズル引いていると、ゆるーい流れがあたる大きな岩のような変化がありました。そこで引っかからないようにゆるーくズルズルしている最中に、電話がかかってきました。ロッドを下げて、ワームを放置。電話を折り返して、話していると、「ギュイーン」と強烈な当たりがありました(片手でフッキングできず、バレました。もちろん電話相手にブチ切れそうになったことは言うまでもありません)。

また、先日のK川。流れのど真ん中にキャロライナリグを投げた後、14gのシンカーがゆっくりゴロゴロと転がっているのをそのままにしておき、ふと、ゴロゴロが止んだ箇所があり、そこで少し放置をしていると、穂先に当たりが出て念願の狙って川スモールを釣り上げることができました。

2025年も、スイングインパクトを、キャロライナのズル引き後のフリーで10秒(釣り場でリーリング中だとだと結構長いんですよ)ほど放置していたら、スモールが食ってました(根掛かりかと思った)。

ラージマウスはダウンショットでもかなりラインで細かにシェイクをしてあたりを捻り出す時があります。しかし、流れがあるスモールの生息域では、むしろ、自然に流れてくる虫やベイトを演出する必要があります。渓流でネットを落とした時、ネットにはたくさんの川の虫が入っていました。そのくらい流れがある川では自然に何かが流れているわけです。

となると、無駄にアクションするくらいより、動かさないという選択肢もスモールには有効です。自然に流れてくる餌を演出すると言う意味合いでは「放置」は有効と考えることができます。

溜まる・何度も食ってくる

これも桧原湖やスモールがいる川での経験。1箇所で釣れたあと、場を休ませなくても結構連発することがあります。2025年のK川でも複数回経験、中には、同じ日に中型・大型が5本食ってきたみたいなこともありました。さらにその魚の中には、口の中にワームがくっついたスモールまで。回遊なのか、居着なのかは分かりませんが、条件とタイミング次第ですが、いい場所は短時間で爆発する傾向があります。一回のバイトで諦める必要はないと思いました。

食い直してくる

回遊で入れ替わり立ち替わり食ってくる

こんな傾向が明確にあります。期待できるので、適度に場を休ませながら、同じスポットを繰り返し攻めることは有効です。

昼間に結構平気で捕食する

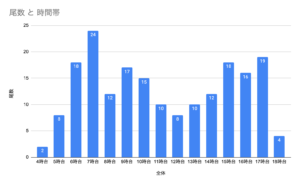

これもよく言われるやつです。マヅメ時はもちろん良いんですが、川のスモールは特に、13時前後とかでもドーーっと入ってきて、一気に食べて、いなくなる傾向があります。2024年〜2025年のスモールマウスのキャッチ時間、僕たちは7割以上がド日中でした。

もバイオリズムの基準がラージとは違う・・・。秋や春は日中も割と食ってきます。しかも釣れる時は連続で。ただし、ポイントは極端です。上述の流れだったり、ハードカバーだったりが絡んでいるスポットでの出来事です。ベタナギのポイントだときっとマヅメが大事なんでしょう。

ルアーシェイプ・速度・カラーに敏感

あくまでラージと比べて、ということですが。

その時食べているベイトに形なり、カラーなり、動きが合っているかどうかで、結構釣果が変わります。

実際に(川じゃないけど)桧原湖では、結構檜原湖では無双しているワームのダウンショットで全く反応がなかったスポットに、別のワームにキャロを入れた瞬間に3連発みたいなことも。

また、キャロにしても、ドリフトの速度をシンカーによって変えてみると、流れによって5gでよく釣れることもあれば、14gくらいでじっくりやるほうが釣れる時もあり、速度も要素になっています。Youtuberさんの動画を見ていると、同じズル引きでも、ロッドワームのズル引きよりもリーリングでのズル引きでしか釣れないこともある、みたいな実際の映像もありました。

アタリは意外と繊細

大きなスモールも含めて、口が小さいからなのか、ミスバイトも多かったりするスモール。コツコツとしたボトムに触れたみたいなバイトでフッキングしたら40UPだった、みたいなこと結構あります。

コッコッ!という1〜2回の弾くようなアタリだと、しっかり送らないと、アワセで乗らないこと、多いです。でかいワームだと特に食べにくいのか、アタリが出てもミスフッキングしてしまうこと僕は多いです。最近はアタリ2回出るまで待って、数秒ラインをたわませたり、少しシェイクしてさらに誘いを入れてから送り込んでから合わせてます。効果があるかどうかはわかりません笑

フッキングした後のファイトは強烈ですが、アタリは意外とこじんまりしてるのが面白いですね。

*逆に、注意点ですが、強い流れでアタリが取れない時は穂先がウィーンウィーンってなっている時はもう食べているので、早くフッキングしてあげないと飲まれてしまいます。釣ったスモールが別のワームを飲んでいたってこと、少なくないので、自信がない場合はバーブレスにしましょう。僕は風の強い日を中心にバーブレスにしてます。

引きは「下へ下へ」。ドラグ調整が必須

35cmくらいのスモールマウスから、ラージマウスと明らかに異なるのが引き味。

岸に近づくにつれて、真下に連続的に、ゴゴゴゴゴゴと潜り続けます。サイズ関係なく結構共通しています。沖ではグーーと重くなるようなラージと変わらない引き味です。しかし、岸やボートの影が見えた瞬間に足元に潜り込むような動きをすることがかなり多くあります。実際の写真↓

MHロッドでも「やばい」と思う引きの時すらあります。この時に、ドラグが固かったり、無理やりリフティングしようとするとラインブレイクになります。これは魚にも申し訳ないですし、何より悔しいので、ドラグは常にしっかりと確認して、バスが下に行こうとしたら、ちょうどいいテンションで負荷をコントロールしましょう。

打ち手として、ニュアンス難しいんですけど:自動車の運転で、車間距離を維持する、みたいな。

ちょっと混んでる高速道路で、追突しないようにアクセルを抜いたり踏んだりするやつです。ブレーキ踏まずに(!?!?!?!?!?!?)。

ブレーキ踏むと一気に減速してしまいますよね、ドラグ0、ずーっとパワープレイすると、これ、ラインブレイク。

かといってアクセル踏む(緩ませすぎる)と、危険な車間距離になるじゃないですか、これカバーに入られるかフックオフ。

だめだ、全然伝わらない(笑)。

バスが近づいてきたら、ロッドはしなっているけど、バスが高速で動いた時にギリギリハンドルが空転する(巻けるか巻けないか)くらいにドラグは結構ズルズルにしておく。そこから強めたり、弱めたりを繰り返してファイトすることです。薄い抵抗をかけ続けるというか・・・。

ロッドがしなっていないくらいのズルズルだと巻かれるか、バレます。

かといって、ロッドにモロに重みがかかってラインが極度に張ってると、(10秒に1回くらいやってくるビロロロロっていう走り方の)瞬発力で潜られた時に切れます。

ロッドとラインにそれぞれ半分くらいの重さがかかりつつ抵抗しているくらいだと安心です(難しいな、文章で伝えるの・・・・)。

カバーが手間にない限りはこれで力が軽くかかっていれば、タイミングで浮いてきます。その時に糸ふけをとってリフティング。また抵抗してくるので、同じように一定の圧力をかけながら、浮かせてくると最後は水面にでおとなしくなります。

ヒットルアーはワーム中心

巷ではトップにも出る、セミ系だ、シャッドだ、スピナベだ!と結局

「全部じゃねぇか」

と突っ込みたくなるルアーが紹介されてますが。

現状僕の経験では、3inch以内の

・ホッグ系ワームのダウンショット

・シャッドテールのキャロライナ(流れが強ければ14g,そこまでなら3~5g)

あとは、

・センコー

が実績です。スピナーベイトはついカバーゲームしてしまい、ラージが釣れます(笑)。

しかし、これはただの経験不足だと思っていて、渓流魚理論が当てはまるなら

・AR-Sスピナー

・Dコンタクト50

あたりでも捻り出せる気がしていますので、次回やってみようと思います。

このブログでよく登場する筆者の実釣系だと以下です。

レインズスワンプマイクロのダウンショット

ラージも釣れるんですけど(笑)。1.3g前後のダウンショットでテトラやら、カバーがらみの流れを攻めると小型中心に釣れます。

スイングインパクト3in

秋口や春先にキャロでよく釣れました。とにかくテールがしっかりと動くので、ドリフトさせながら、泳がせておくと、ココ!というアタリとともに大小問わず釣れてきます。ベイトフィッシュ追っかけている時期に有効。

サイコロラバー

春先に結構良い思いをしました。ダウンショットで地形変化を丁寧に撃つと釣れます。反転流があるところをネチネチできると良い型が上がってきたり、水が止まっているところでも食わせにいけるので、便利です。ノンソルトでもソルトでもしっかりボトムが探れればOK。

スモールは丸呑みで飲み込む:ロングノーズペンチ・オエオエ棒は必須

最後に、スモールマウスバスは、アタリは繊細なくせに、送り込むと一撃で飲み込みます。中型のラバージグでも全然飲みます。アタリを待って、送って、しっかりフッキングしたはいいけど、奥まで飲み込まれて、外せない、なんてことは少しでも減らしてあげたいものです。

伝えたいことは、飲み込まれる前提でフックを外す道具は事前に用意をしましょう、ということです。僕も飲ませてしまった上に出血させていた関係で、仕方なく、フック先を外さずに(もちろんワームやカットできるフックの箇所は削り取って)リリースしてしまったスモールがいました。

あとは、ワームがくっついたスモールも複数釣り上げました。中には、ちゃんとペンチでフックを潰してゆっくり抜いてあげれば、除去できたバスもいました。

なので、オエオエ棒とか、繊細なペンチは必ず携行するとか、遠距離戦でアタリを取る自信がないなら、バーブレスにするとか、対策はして釣りに臨みましょう。

川スモール研究は続く

と言うわけで、2021年にふと書いた記事を実体験に沿ってリライトしてみました。まだまだ駆け出しの川スモーラーですが、ラージと釣り比べてみることで、特徴は際立つな、と思っていますし、今後に活かせそうな気がしてきます。

川スモールを初めて、渓流釣りのエッセンスが活かせる場面も多くて、また釣りの幅が広がりそうでワクワクしています。この記事は追記形式で充実していけたらな、と考えています。

とはいえ、ハードルアーで釣りたい!スピナベで釣りたい!まだまだ未達成の要素ばかり。

もうすぐシーズンも終盤ですが、今年の秋は海釣りに移行する前に、新しい挑戦ができそうです。